“自分史”

記憶のさいしょには、いつも懐かしい幾枚かの絵、家中いたる所に在る沢山の書物が放つ香り、そして動物達。この生れた家を想うとき、そこにはいつも小さな私には抱えきれないほど大きなキジねこがいる。聞こえてくるのは、毎夜、寝物語りにきかされた、父の語る昔ばなし。

私と絵との出会いは、生まれた時から始まっていたのだろう。

4,5才になると、日曜日にはきまって末っ子の私一人、両親に手を引かれて美術館へ連れて行かれた。はてしなく続くかに思えた部屋、また部屋。小さな私にはちっとも楽しいところではなかった。唯一、帰りにあずきアイスクリームだけが楽しみだったのを覚えている。

この頃から、両親と親交のあった画家のアトリエへ“おえかき”に通うようになった。当時ではめずらしく大きな画用紙に自由に描くことのできた午後はほんとに楽しかった。そう、絵を描いてひたすら遊んだのだ。走り回る子犬達、枯れたひまわりの花、その楽しいアトリエのひとときは、12才になるまで続いたが、画家の渡米に伴い、終わる。

変わって引き続き、別の画家の、今度は油絵のアトリエへ通うが、これは子供は私一人で居心地悪く、一年で辞める。

私の画の手ほどきはここまでである。後は自分との対話がつづく。〜。

幾人もの画家達と交流のあった両親とのくらしは、一種独特な様々なアトリエの記憶も、私の深いところにそこの香りと共に刻まれている。

8、9年通った広く明るいアトリエの「上っては駄目」と言われていたハシゴの上。それでもこっそり登って目にした沢山のキャンバスを見た時の驚き。

それとは対照的に思い出すのは、ある夏の夕暮れに両親と散歩がてらに訪れた 小さな暗い油絵具の匂いに満ちた画室。どれも遠い記憶の中に、滋養のようにある。

これらと平行して、私の心の内には、寝物語りにきかされたおはなしの世界が、そのまま本の神秘の世界へと繋がっていった。現実の世界とは別の世界、けれど私にとっては同じ空間に位置する世界。

子供の頃の両親との美術館通いと共に、これも当然のように幾つもの画廊へも連れて行かれた。これらの画廊の中に、忘れられない小さな画廊がある。どこかビルの2階だったように思う。何故この画廊が小さな私の脳裏に焼きついているのか、恐らくはそこに在る印象の強烈さによるのだろう。ここのマダムは小柄な体にいつも高いヒールのクツを履いていた。その靴音が、木の床にコツコツ…と私の耳に聞き慣れない響きを伝えた。そして煙草の煙と独特なしわがれた声。当時ではめずらしい短い短い髪。ピタリと、これも短いタイトスカート。座る時、サッと足を組む姿。木の床の匂いと共に、今もはっきりと思い出す。

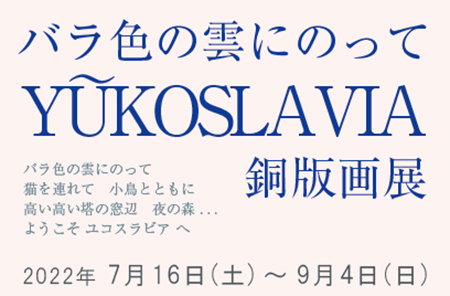

画廊通いを続けるうち、いつ頃からだろうか、ある頃より私は版画、それも銅版画に強く惹きつけられるようになった。そして、一点、また一点と、版画を所有するようになった。ほんの20才を越えたかどうかという頃である。これもごく自然に私はいつか自分も銅販をやってみたい―とぼんやりと思ったものだ。

その銅版画に正面から向き合った時の面白さ。これはほんとに自然なことなのだろう。やってみたい―と思ってから20年以上たっていたが、こおして思い浮かべると、小さな頃よりずっと今に至る道がスーと一本に繋がっていたように思う。

先頃、母からあの小さな頃アトリエに通って描いた沢山の絵の山をドサッと渡された。その絵を一枚一枚見ていると、絵の持つ力とは、こおいうものなのだと、つくづく感じた。何故なら何十年かたっても、それを描いた時の辺りの空気までが甦るのだ。そして聞こえてくる「さあ、描きましょう」という母の声が。きれいなシクラメンの鉢を前に坐る母と私。

「じっとしていなさい。」という父の声。気付くと部屋の向こうから、知らないうちに私をスケッチしている父。今、私のアトリエは、どんな匂いを放っているのだろう

06.05.14.

鈴木Yuko

|

![]()